北川進教授がノーベル化学賞受賞

新しい化学分野を創出した偉業:北川進氏のノーベル化学賞受賞とMOF/PCP研究の全貌

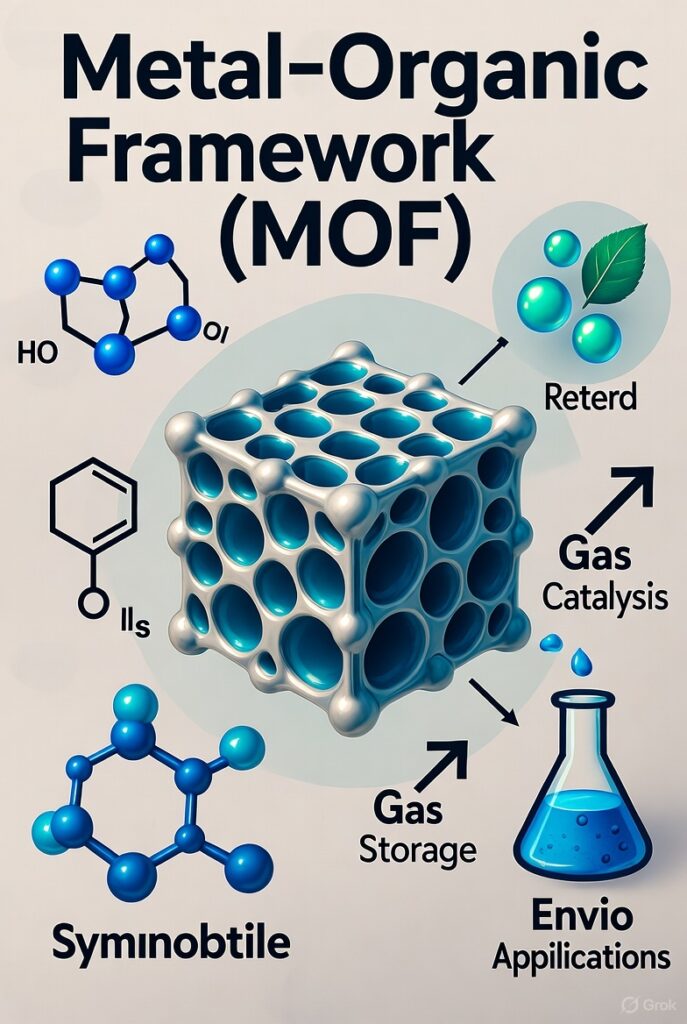

この度、ノーベル化学賞を受賞された京都大学の北川進特別教授は、化学の歴史に新たな一章を刻む画期的な成果を挙げられました。その功績とは、金属イオンと有機分子を、あたかもレゴブロックのように精密に結合させることで、極めて微細な穴が無数に開いた特殊な結晶構造を持つ多孔性材料、すなわちMOF(金属有機構造体)を発見・開発したことです。

北川氏の功績の核心は、この三次元構造体が特定の気体を効率よく吸着できることを実証し、さらに、溶媒を取り除いた後も構造の安定性を保つという、実用化に不可欠な新しいMOFを設計する革新的な発想を提供した点にあります。この分子設計の自由度と安定性により、特定の化学物質を「分離」「貯蔵」「吸着」「変換」するといった多岐にわたる機能を実現可能にしました。例えば、地球温暖化の主要因とされる二酸化炭素(CO2)の選択的吸着による濃度低減や、次世代のクリーンエネルギーである天然ガスなどを安定的に貯蔵する高圧ガス容器への応用など、その用途は環境・エネルギー問題の解決に直結するものです。

北川進氏の人物像と学術的背景

北川進さんは、生粋の京都人として知られています。京都市下京区、四条河原町という京都の中心地で育ち、高校から大学に至るまで、その学問のルーツは一貫して京都にあります。

出身地

京都市下京区 (四条河原町育ち)

学歴

1970年 最終高等学校卒業 京都市立塔南高等学校 卒業

1974年 学部卒業 京都大学 工学部 石油化学科 卒業

1976年 修士課程修了 京都大学 大学院工学研究科 石油化学専攻 修士課程修了

1979年 博士課程修了 京都大学 大学院工学研究科 博士課程石油化学専攻 単位取得退学

学位 - 工学博士取得 (京都大学)

現在は京都大学の理事・副学長という、大学運営においても極めて重要なポストに就いており、教育と研究推進の両面で日本の学術界を牽引されています。

ノーベル賞に至る革新的な研究の経緯

北川氏が今回のノーベル賞受賞の核となる研究に着想を得て研究を開始したのは、東京都立大学理学部教授に就任した1990年代前半でした。

当時の研究テーマは、金属イオンと有機分子を組み合わせた新しいタイプの多孔性材料の創出でした。従来の多孔性材料(活性炭やゼオライトなど)は、細孔構造の制御が難しく、その機能に限界がありました。北川氏が目指したのは、分子レベルで細孔の構造を自由に設計・制御できる材料、すなわち、特定の分子だけを正確に捉えることができる「分子ふるい」のような機能を持つ材料でした。

997年、この画期的なコンセプトと、世界で最初の具体的な例が論文として発表されました。この新しい材料は「多孔性配位高分子(PCP: Porous Coordination Polymer)」と名付けられ、後に国際的に「金属有機構造体(MOF: Metal-Organic Framework)」と呼ばれるようになりました。

この革新的な発想と成果は、当初は国際会議などで厳しい批判に晒されることもありました。しかし、北川氏は自らの研究への確信を失わず、共同研究者と共に地道にデータを積み上げ続けました。

1998年以降、京都大学大学院工学研究科教授に就任し、研究の舞台を移した後も、MOF/PCPの研究を精力的に推進しました。この粘り強い研究活動により、多孔性材料の化学に「配位空間の化学」というまったく新しい分野を創出しました。

この時期に、MOFの構造を精密に制御する技術を開拓し、二酸化炭素の吸着、水素の貯蔵、分離といった、エネルギーおよび環境問題の解決に直結する具体的な機能性を次々と実証していきました。

さらに、2007年に京都大学に物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)が設立されると、北川氏はその副拠点長(後に拠点長、特別教授)として、この「配位空間の化学」研究を世界的に牽引する中心的な役割を果たしました。

1997年の基礎研究の発表から、その後の機能開発、応用研究、そして化学の一分野の創成という半世紀近くにわたる地道かつ革新的な研究活動が国際的に高く評価され、2025年のノーベル化学賞受賞という栄誉へと結実したのです。自分の研究の有用性を信じ、粘り強く研究を続けた成果は、未来の科学技術と環境問題に大きな影響を与えることでしょう。

ノーベル化学賞の共同受賞者

今回のノーベル化学賞の受賞者は北川氏以外に以下の2名の方も同時受賞をされました。

- カリフォルニア大バークレー校のオマー・ヤギー教授

- メルボルン大のリチャード・ロブソン教授

ロブソン教授はMOFの原型となる材料を作ることに成功した功績が、ヤギー教授は北川氏とは異なる手法でMOFを作製したことが評価されました。北川氏の研究もまた、先人の基礎的な成果の上に立ち、それを発展させ、実用化のレベルにまで昇華させることで、一つの分野を確立した功績が認められたと言えます。